Кто не скачет, тот совок. "Нуреев" глазами зрителя не из "тусовки"

12 декабря 2017 г. 16:47:29

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

В Большом театре с огромной помпой и при стечении культурного и частично политического бомонда великой страны показали балет о Рудольфе Нурееве. К сожалению, творец явления Кирилл Серебренников не смог увидеть премьеру своего спектакля и насладиться его успехом, ибо находится под домашним арестом по делу о присвоении казенных денег.

Но труппа и прочая сочувствующая публика свою задачу решили и превратили эту постановку фактически в акцию поддержки режиссера. Чем сейчас повсеместно гордятся.Как декларировали сами постановщики действа, этот балет является "художественной историей прыжка к свободе". Примем такой тезис со всем присущим смирением и попытаемся, презрев шумиху, разобраться, насколько художественно этот самый прыжок скаканул.

Сначала поговорим о музыке, которую к спектаклю специально написал композитор Илья Демуцкий. Личность сколь славная, столь и специфическая, умело сочетающая в себе как работу по госзаказам ("175-летие РЖД", фильм о Паралимпийских играх в Сочи), так и премированную фестивалем в Болонье симфоническую поэму "Последнее слово подсудимой", где на музыкальную основу был положен текст последнего слова Марии Алехиной по "делу Pussy Riot".

Рудольф Нуреев на торжественном вечере в честь его 50-летия в Линкольн-центре в Нью-Йорке

В искомом балете музыкальная основа (что признает даже восторженная демократическая критика) такова, что ее вряд ли будут слушать отдельно. Она построена на том, что сам Демуцкий характеризует как "примитивную, удушающую" музыку в эпизодах, связанных с Ленинградской балетной школой, как "патриотическую удушающую советскую песню" и прочие "вальсики и маршики" ненавистного "советского классического балета".

Неудивительно, что все это выглядит с точки зрения чисто музыкальной (может, так и было задумано, бог весть) настолько клишировано и вульгарно, что даже цитаты из Малера эту пошлость не столько оттеняют, сколько усугубляют.Что касается драматургии, то сама идея вспомнить вехи биографии с помощью вещей героя, посмертно продаваемых на аукционе, в искусстве в принципе не нова. "Кончилась жизнь, началась распродажа", — писал еще Евтушенко на смерть Высоцкого.

Причем "аукционист" в драматическом исполнении Игоря Верника — тут надо отдать должное — довольно реалистичен.

Сама драматургия проста: продается какая-то вещь покойного — и ее "художественно исполняют".

Вот, в сущности говоря, и все.

Основной драматургический конфликт — это свобода артиста, бегущего от "удушающих объятий родины" в сторону милых травести, свободной молодежи в костюмах прет-а-порте, олигархических вечеринок с шубой на голое тело. Родина же воплощается в казенном женском хоре в плюшевых платьях, песнях о любви к родной стороне и прочих "гадостях, которые мешают нам жить".

В общем, да извинит меня изысканная публика, все это примитивно до одури.

Тут ведь в чем главная проблема? В самой личности великого, тут без дураков, танцовщика Рудольфа Нуреева. Который умудрялся сочетать в себе гениального художника с бешеной животной харизматичностью и "дикого зверя из светской гостиной" — редкого, в сущности, (****), человеческая составляющая облика которого никак не сочеталась ни с какими этикой и моралью.

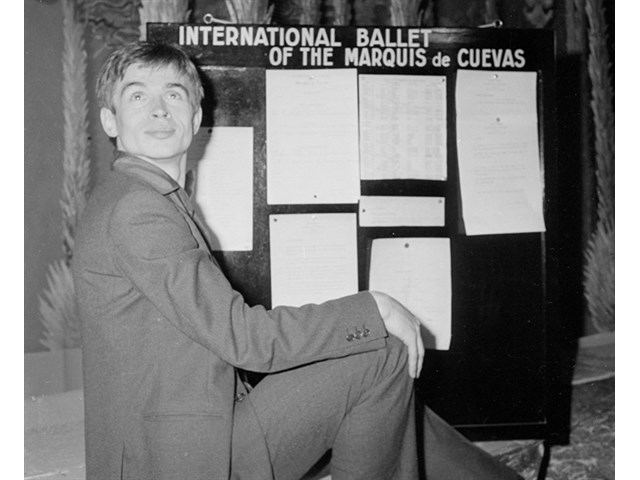

Чтобы это понять — одна небольшая деталь: в реальности Нуреев не прыгал ни в какую "свободу". Просто, находясь в 1961 году на гастролях в Париже вместе с труппой Кировского театра, учинил там настолько адский дебош, что, несмотря на наличие высоких покровителей в Ленинграде, был снят с лондонского продолжения гастролей "за нарушение режима нахождения за границей". Кстати, подставив тем самым и своих покровителей, в том числе прима-балерину Наталию Дудинскую, благодаря которой он и попал в театр. После чего, подумав и убоявшись наказания, дал по тапкам. Все.

Рудольф Нуриев

Франция ему даже статус "политического беженца" отказалась предоставлять — там было все понятно, поэтому он и переехал в Данию, где с этим все было немного попроще. Но при этом, повторим, Рудольф Нуреев был действительно великим и гениальным артистом — это глупо даже и отрицать.

И такой поистине трагический конфликт, когда в одном человеке воплощены как гений и трудоголик (он давал иногда до трехсот спектаклей в год, жил и дышал танцем), так и даже не аморальное, а имморальное существо, было бы интересно исследовать художественными средствами.

Ведь это касается не только Нуреева: личность и талант Лермонтова, Рембо и прочих — вечный и великий вопрос. Есть одна проблема: для подобного рода "художественного исследования" надо обладать талантом, сравнимым с нуреевским, а это несколько утопично. И поэтому таких задач никто перед собой и не ставил.

Суть была в другом.

Грубо говоря, она сводилась к парафразу стихотворной строчки другого уголовно преследуемого ныне творца, а именно — бывшего министра экономики Улюкаева. Если помните, было у него стихотворение, опубликованное в толстом и уважаемом литературном журнале: "Езжай мой сын, езжай отсель" — ну и так далее. Короче: беги, Рудольф, беги.

При таком пошло-карикатурном толковании "проблемы", да и при таких музыке и драматургии, в которых слишком много пафоса, наглухо отсутствует любая самоирония, да еще и с таким обилием несвойственного балету "текста за кадром". Все это окончательно уходит из художественной области. И, как любое "акционистское действо", приобретает ценность исключительно социальную и политическую — примерно такую же, как и прибитая к древней брусчатке Красной площади мошонка художника Павленского.

Поэтому главное значение здесь имеет не сам "скандальный спектакль", а крики "браво, Кирилл" и "свободу Серебренникову" из зала. А также граффити на заднике сцены, на которой нацарапано "K.Serebr", и решение нескольких человек из постановочной команды выйти на поклоны в майках с портретом Серебренникова и надписью "Свободу режиссеру".

Это называется саморазоблачением. Если вам приходится напяливать плакат и призывать — значит, вы не верите, что ваше произведение сделает это за вас.

Рудольф Нуреев в Театре Елисейских полей в Париже